Les revues mettent en œuvre un archivage pérenne pour les articles publiés des chercheurs. Cependant, ce ne sont pas les seuls documents produits lors d’un processus de publication scientifique. En effet, chaque publication est relue par les pairs, ce qui implique des échanges entre les relecteurs et les auteurs. Que deviennent ces documents après publication ? Combien de temps une revue doit-elle les conserver pour parer à tout recours ? Comment les conserver ? Peut-on les supprimer ? Que faire des données personnelles contenues dans ces documents ?

En l’absence de texte légal spécifique, nous essaierons ici d’apporter des réponses pratiques à ces questions en abordant à la fois les questions de RGPD et de gestion des archives.

Cycle de vie des archives

Données à caractère personnel

Les échanges entre l’éditeur, les relecteurs et les auteurs contiennent des données à caractères personnel : noms, prénoms et adresses e-mail dans la plupart des cas. À ce titre, ces documents entrent dans le périmètre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour en savoir plus, voir notre article sur la politique de traitement des données personnelles.

Cycle de vie

Selon la CNIL et la Direction générale des Patrimoine, dans leur Guide pratique : les durées de conservation :

« Le cycle de vie d’une donnée peut se décomposer en trois phases successives :

- L’utilisation courante (« base active ») : cette étape concerne l’utilisation courante des données personnelles par les services chargés de la mise en œuvre de leur traitement. Concrètement, cela correspond aux dossiers utilisés quotidiennement par les métiers. Les données sont accessibles, dans l’environnement de travail immédiat, par tous ceux qui sont en charge du traitement des affaires courantes.

- L’archivage intermédiaire : les données personnelles ne sont plus utilisées pour atteindre l’objectif fixé (« dossiers clos ») mais présentent encore un intérêt administratif pour l’organisme (par exemple : gestion d’un éventuel contentieux, etc.) ou doivent être conservées pour répondre à une obligation légale (par exemple : les données de facturation doivent être conservées dix ans en application du code de commerce, même si la personne concernée n’est plus cliente). Les données peuvent alors être consultées de manière ponctuelle et motivée par des personnes spécifiquement habilitées.

- L’archivage définitif : il s’agit des données qui sont archivées sans limitation de durée. Cette phase concerne uniquement les traitements mis en œuvre à des fins archivistiques dans l’intérêt public. Cette dernière phase concerne essentiellement le secteur public soumis aux dispositions du livre II du code du patrimoine. »

Ainsi, dans notre cas, l’utilisation courante des données personnelles contenues dans les rapports de relecture correspond à la phase d’évaluation de l’article, où la revue a besoin d’échanger avec les évaluateurs.

L’archivage intermédiaire correspond à la période où la revue est susceptible de faire face à des recours. Dans ce cas, l’équipe de la revue aura besoin d’avoir accès aux rapports d’évaluation et aux différentes versions de l’article.

L’archivage définitif est possible quand il n’y a plus de risque de réclamations – ou que celui-ci peut être considéré comme négligeable.

Ce que dit la loi

Référentiel de gestion des archives de la recherche

Le référentiel de gestion des archives de la recherche, rédigé par l’Association des Archivistes Français et conseillé par le CNRS pour la conservation des documents, s’appuie sur les textes suivants :

- Livre II du Code du patrimoine.

- Décret N° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

- Instruction DPACI/RES/2005/003 du 22 Février 2005 relative au tri et à la conservation des archives reçues et produites par les services et établissements concourant à l’éducation nationale.

- Instruction DAF/DPACI/RES/2007/002 du 15 janvier 2007 relative au traitement et à la conservation des archives des délégations du CNRS et des archives des unités de recherche et de service.

- Circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives dans les services et établissements publics de l’État (NOR : PRMX 0105139C)

Il se présente comme un guide et donne des conseils pour encadrer le traitement et la conservation « des archives des laboratoires de recherche, des chercheurs et des enseignants chercheurs dans les universités, les organismes de recherche et les agences sanitaires ».

Ainsi, les rapports de relecture entrent dans le cadre de la « Production scientifique : diffusion des résultats > Communication des résultats et préparation de publication (ouvrage, article…) » :

- T : Tri, c’est-à-dire destruction ou versement aux archives.

- C : Conservation définitive aux archives, avec rédaction d’un bordereau de versement.

La durée de 10 ans a été retenue pour les documents pouvant être utiles en cas de recours juridique en fonction des délais de prescription endroit français :

« – Délai de prescription de « l’action publique en matière de crimes fixé à 10 ans, sauf délai de 20 ans commis sur les mineurs, délai qui court à partir de la majorité de ces derniers (article 7 du Code de procédure pénale)

– Délai de prescription civile : « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entrainé un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » (article 2226 du Code civil) »

RGPD

De plus, les rapports d’évaluation et les différents documents auteur contiennent des données personnelles (nom et prénom des auteurs et des relecteurs, e-mails, affiliations…), il convient de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La revue doit donc justifier la conservation de ces données et définir une durée légale de conservation.

Définir une durée de conservation

Ainsi, le référentiel de gestion des archives de la recherche recommande de conserver les documents de préparation d’une publication 10 ans. Cette durée correspond à la période d’archivage intermédiaire. Cette durée reste indicative, la revue est donc en capacité de décider d’une autre durée de conservation.

Se pose ensuite la question de l’archivage définitif : que faire après les 10 ans d’archivage intermédiaire ?

Grille d’analyse

Si la revue souhaite définir elle-même la durée de conservation des rapports d’évaluation et correspondances entre auteurs, relecteurs et éditeur, il est nécessaire d’examiner le contexte, la loi, l’usage du document, son intérêt… afin de déterminer le traitement le plus approprié.

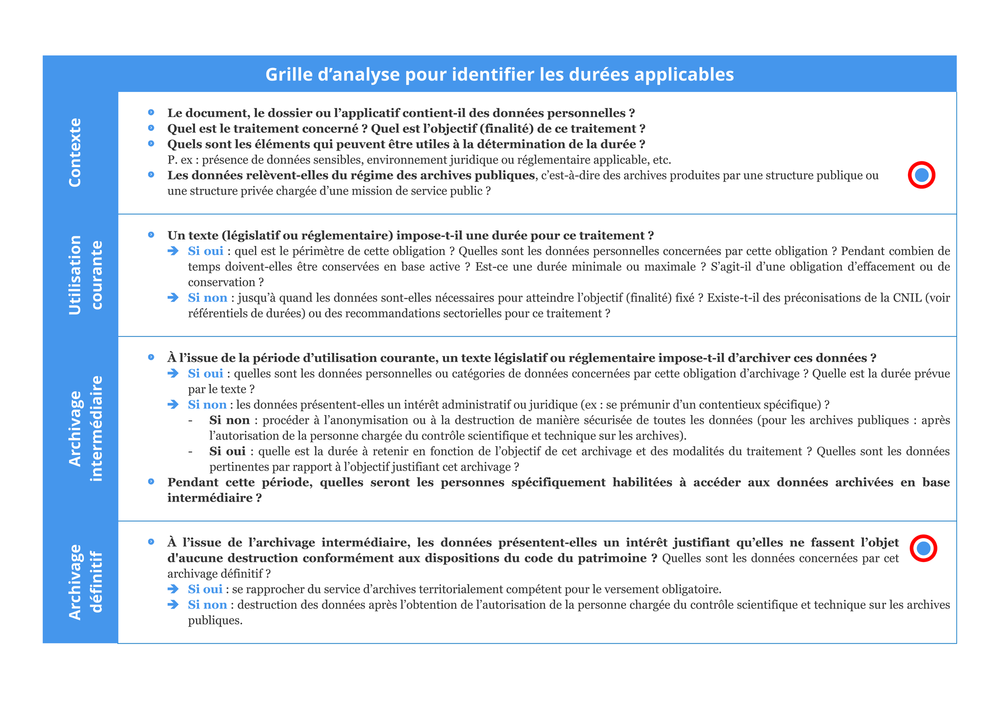

Le document de la CNIL et de la Direction générale des Patrimoine, le Guide pratique : les durées de conservation, contient une Grille d’analyse pour identifier les durées applicables. Cette dernière synthétise l’ensemble des questions à se poser au moment de la détermination de la durée applicable à un traitement.

Cette grille s’intéresse aux différentes étapes de l’archivage et au contexte dans lequel le traitement des données a lieu.

Questions à se poser

L’article de la CNIL Les durées de conservation des données donne une liste des questions à se poser lorsqu’on doit déterminer des durées de conservation :

- « Jusqu’à quand ai-je vraiment besoin des données pour atteindre l’objectif fixé ?

- Ai-je des obligations légales de conserver les données pendant un certain temps ?

- Dois-je conserver certaines données en vue de me protéger contre un éventuel contentieux ? Lesquelles ?

- Jusqu’à quand puis-je faire valoir ce recours en justice ?

- Quelles informations doivent être archivées ? Pendant combien de temps ?

- Quelles sont les règles de suppression des données.

- Quelles sont les règles d’archivage des données ? »

On peut ajouter aussi, en regard du RGPD :

- Ai-je obtenu un consentement de mise en ligne non anonyme des rapports de relecture de la part des relecteurs et des auteurs ?

En pratique, que peut-on mettre en place ?

Publication des rapports

Certaines revues ont décidé de rendre publics les rapports d’évaluation. Ils sont alors publiés sur la page de l’article et conservés dans les mêmes conditions.

Archivage et/ou destruction

Lors de l’archivage intermédiaire, les documents doivent être accessible rapidement. Il faut pouvoir accéder aussi aux données personnelles qu’ils contiennent : noms des relecteurs, nom de l’auteur, etc.

À la fin de la durée d’archivage intermédiaire, que faire de ces documents ?

- si l’on considère que la période de prescription a été dépassée, il est possible de supprimer les documents.

- si l’on souhaite les conserver pour l’histoire de la revue :

– déposer les documents dans une base de données et les rendre accessibles après anonymisation (Data.gouv.fr, Zenodo, Nakala…)

– conserver les documents sur un serveurs sécurisé, sans anonymiser les données,

- Les durées de conservation des données https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/les-durees-de-conservation-des-donnees

- Guide pratique : les durées de conservation https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/guide_durees_de_conservation.pdf

- Du versionnage des publications scientifiques https://www.arthurperret.fr/blog/2022-11-16-du-versionnage-des-publications-scientifiques.html

- Potential image integrity flags on 15-year-old published papers https://publicationethics.org/case/image-integrity-flags-published-papers-15-years-old

- L’archivage intermédiaire : un outil puissant de réutilisation des données de la recherche https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2013_num_231_3_5060

- Le coût de l’archivage intermédiaire https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2009_num_216_4_4635

- Archivage intermédiaire de données scientifiques au Cines https://publications-prairial.fr/arabesques/?id=1007

- Comment concilier les durées de conservation et les archives ? https://www.cnil.fr/fr/comment-concilier-les-durees-de-conservation-et-les-archives